WeWork:房地产帝国,还是新时代的共享办公空间? - 彭博社

bloomberg

某个年龄段的工人可能还记得很久以前,人们曾将清醒的时间分为两个部分:工作和生活。在下班时,弗雷德·弗林斯通会从他的恐龙尾巴上滑下来,喊着“耶巴达巴杜!”那是在科技将办公室放在每个人口袋里震动之前,以及经济动荡使工作与全职工作的安全性脱钩之前。如今,估计三分之一的劳动市场由“临时”工人组成——自由职业者、承包商和自雇人士。当工作不再是朝九晚五时,保持工作与生活的平衡就变得困难。然而,现在有一个地方,古老的分界线似乎变得无关紧要,辛勤工作与乐趣在“拥抱奋斗”等霓虹灯下交融。在自助酒吧总有免费的啤酒桶,水龙头上写着:WeWork。

从基本层面来看,WeWork是一家转租办公空间的公司,处理许多与自雇相关的耗时麻烦。然而,这并不是吸引风险投资者的因素,他们将这家五年历史的公司的估值推高至令人兴奋的50亿美元。WeWork将自己塑造成后经济衰退劳动市场和从未见过隔间的一代人的新型工作场所。它渴望让你的工作成为一个你永远不想辞职的地方。

作为一名自由职业者超过十年,我对这个提议感到好奇,于是在四月决定尝试WeWork。在浏览了选项后,按需访问的费用从每月45美元起,小办公室的费用则高达数千美元,我注册了一个350美元的“无限公共区”会员资格。这让我可以在全球的WeWork地点使用,只要我能在酒吧找到一个座位。我下载了公司的iPhone应用程序,并在曼哈顿的Varick街的WeWork地点预定了一个位置。到第二天,我就在设施的二楼公共区域用笔记本电脑敲打着。在这个WeWork中,和我后来访问的其他地方一样,周围是小型的玻璃办公室。许多办公室的门上都有科技感十足的名字——Blipit、Znaptag——但也有律师、非营利组织、电影制作人、政治顾问和一个牛肉干品牌。一个办公室里满是漂亮的皮鞋。我的工作区域像一家美食酒吧一样明亮,深色木材和皮革扶手椅,酒吧上有trompe l’oeil酒瓶壁纸,微酿啤酒随时可供选择。一个下午,在与我的会计师进行完税务周的电话后,我从一个隐藏在性感红色天鹅绒窗帘后的电话亭走出来,发现有一个由龙舌兰品牌赞助的欢乐时光。很快,我就和刚加入WeWork的视频游戏设计师聊起了葡萄柚玛格丽塔。

WeWork在纽约的布莱恩特公园办公室。摄影师:Christopher Gregory为彭博商业周刊亚当·诺伊曼,WeWork的以色列出生的联合创始人,称该公司为“实体社交网络”,并尽一切努力促进连接。“上个月我们提供了90,000杯啤酒,”他在2015年TechCrunch Disrupt NY的舞台采访中说,“这是我们引以为豪的数字。”以下是WeWork的一些其他令人羡慕的数字:目前有23,000名客户在32个地点工作,其中约一半集中在纽约,WeWork是办公空间增长最快的消费者。凭借最新融资轮获得的3.55亿美元风险资本,该公司现在正在国际扩张,进入诺伊曼所称的“高智商”城市。旧金山、奥斯丁、伦敦和特拉维夫等地已经有WeWork。波特兰、加拿大多伦多和柏林也在计划之中。WeWork计划每月开设三到五个新地点。

WeWork在纽约的布莱恩特公园办公室。摄影师:Christopher Gregory为彭博商业周刊亚当·诺伊曼,WeWork的以色列出生的联合创始人,称该公司为“实体社交网络”,并尽一切努力促进连接。“上个月我们提供了90,000杯啤酒,”他在2015年TechCrunch Disrupt NY的舞台采访中说,“这是我们引以为豪的数字。”以下是WeWork的一些其他令人羡慕的数字:目前有23,000名客户在32个地点工作,其中约一半集中在纽约,WeWork是办公空间增长最快的消费者。凭借最新融资轮获得的3.55亿美元风险资本,该公司现在正在国际扩张,进入诺伊曼所称的“高智商”城市。旧金山、奥斯丁、伦敦和特拉维夫等地已经有WeWork。波特兰、加拿大多伦多和柏林也在计划之中。WeWork计划每月开设三到五个新地点。

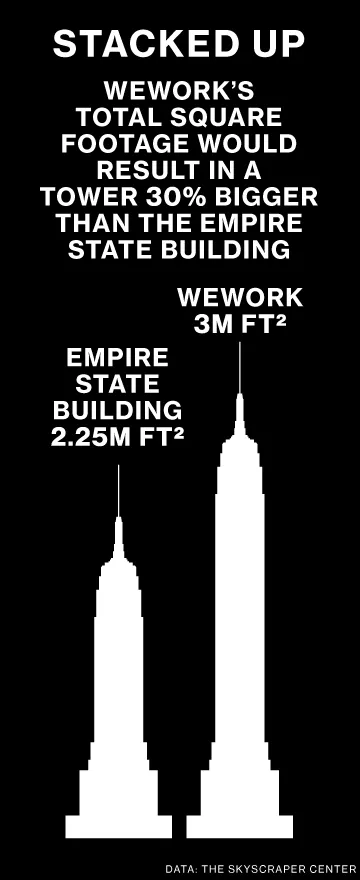

许多传统房地产投资者对WeWork的50亿美元估值感到困惑。用这笔钱,你可以建造世界上最昂贵的摩天大楼——世贸中心一号大楼,面积300万平方英尺,办公空间总量大致与WeWork相同——而且还会剩下10亿美元。而且它的商业模式——从房东那里批量租赁空间,然后以小块转租并赚取差价——是一个熟悉且相当冒险的模式。公开交易的Regus在110个国家拥有2,500个地点,市值比WeWork少13亿美元。诺伊曼表示,怀疑者没有理解他对工作场所的计划的范围。“我们不是在与其他共享办公空间竞争,”诺伊曼说。“我们是在与办公室竞争。这在美国是一个15万亿美元的资产类别。”

摄影师:Christopher Gregory 为彭博商业周刊自雇曾被认为是模糊的不光彩,约会时你会含糊其辞,向父母解释时也会感到困难。“过去我们认为自由职业者是在家穿着睡衣工作,”布鲁克林学院院长、即将出版的书籍《9到5的死亡》的作者理查德·格林瓦尔德说。《9到5的死亡》 他说,但现在白领专业人士代表了临时劳动力中增长最快的部分,他们推动了对新型灵活商业场所的需求。“他们在寻找一种星巴克的解决方案,而不必在那家星巴克里,”房地产经纪公司JLL的董事总经理肖恩·布莱克说,他处理过WeWork的几项租赁交易。

摄影师:Christopher Gregory 为彭博商业周刊自雇曾被认为是模糊的不光彩,约会时你会含糊其辞,向父母解释时也会感到困难。“过去我们认为自由职业者是在家穿着睡衣工作,”布鲁克林学院院长、即将出版的书籍《9到5的死亡》的作者理查德·格林瓦尔德说。《9到5的死亡》 他说,但现在白领专业人士代表了临时劳动力中增长最快的部分,他们推动了对新型灵活商业场所的需求。“他们在寻找一种星巴克的解决方案,而不必在那家星巴克里,”房地产经纪公司JLL的董事总经理肖恩·布莱克说,他处理过WeWork的几项租赁交易。

纽曼表示,他的使命是为他所称的“We一代”转变工作场所,为他的租户——或者更确切地说,“成员”——提供他们所需的所有带宽、打印机墨粉和(是的)啤酒,以便他们能够专注于他们喜欢的工作部分。纽曼表示,他不仅仅是在提供空间和办公用品,而是在“建立一个创作者社区”,以“激励人们去做他们热爱的事情。”WeWork还提供有价值的福利,如访问团体健康保险计划,其应用程序还充当在线社交网络,成员们在这里发布励志名言,交换关于奥斯汀最佳烧烤的建议,并寻求专业帮助。(“这里有公证人吗?”)每个办公室地点都有一位“社区经理”,负责策划活动:读书俱乐部、乒乓球比赛、瑜伽和冥想课程、技术讲座、生活指导课程、复活节彩蛋狩猎、品酒会,以及电影、萨尔萨舞和问答之夜。

这就是无形的精神,纽曼说,这使得WeWork与肮脏的房地产业务区别开来。“我认为期望发生了根本性的变化,”基准资本的创始合伙人布鲁斯·邓莱维说,这家早期投资该公司的强大硅谷公司。“今天的23岁年轻人在十年后将是33岁,我认为他们不会想回到旧模式。他们将从WeWork风格的工作场所中获得效用并形成习惯。”

WeWork的雄心不仅限于办公室。今年晚些时候,该公司预计将推出WeLive,这是一种结合办公空间和微型公寓的全沉浸式产品。作为一个卡巴拉信徒,纽曼在谈到为We一代融合工作与生活时会变得神秘:“当你有改变世界的意图时,”他说,“当你的工作背后有实际意义时,当你真正热爱它时,成功就会随之而来,金钱也会随之而来,幸福将成为其中的一部分。”

纽曼身材高瘦,长着一头乌黑的长发,36岁时看起来仍然年轻,足以担任千禧一代成员的夏令营辅导员。(事实上,WeWork确实在阿迪朗达克山脉举办一年一度的企业家夏令营。)他在WeWork位于下曼哈顿百老汇的“银河总部”的办公室里,装饰着一系列英文和希伯来文的书籍、一块滑板和一个酒水充足的酒车。当我问纽曼关于他有时以一轮酒来结束会议的报道时,他笑着说:“只是谣言。”然后他补充道,带着歉意,“我正在进行排毒。”

根据公司的传说,WeWork友好的资本主义方式源于纽曼童年在基布兹生活的经历。“尽管我喜欢它的共同体特性,”纽曼说,“但我并没有意识到不同的人付出不同的努力却得到相同的回报。”纽曼表示,WeWork重新捕捉了基布兹的合作元素,同时抛弃了社会主义的部分。“一方面是社区,另一方面是你吃你所猎。”

自己猎取食物的生活方式可能是可怕的,正如纽曼自己所知道的那样。他在2001年追随他的姐姐,一位模特,来到美国,并花了几年时间为她工作,同时尝试推出一系列婴儿服装。他的创业顿悟发生在2008年,当时他在布鲁克林海滨的一栋工业建筑中经营他的服装公司,并通过在Craigslist上出租办公室的一个角落来削减成本。他和另一位租户米格尔·麦凯尔维,一位为美国服装设计零售空间的建筑师,向他们大楼的业主提出了一个联合办公的概念,这位业主可以被宽容地描述为一位老式的布鲁克林房东。(他的公司历史包括与租户的激烈斗争和一场神秘的火灾。)

“他会告诉我,‘你对房地产一无所知,’”纽曼说。“我会告诉他,‘好吧,你什么都不知道。你的建筑是空的。’”

他们最终共同创办了一家公司,名为Green Desk,该公司于2008年开业,恰逢经济崩溃。随着工作岗位的消失,专业人士开始转向自由职业。“经济越糟糕,我们得到的兴趣就越多,”纽曼说。Green Desk此后在布鲁克林和皇后区扩展到七个地点,但纽曼和麦凯尔维想要建立自己的品牌。他们出售了股份,并于2010年在SoHo开设了第一家WeWork。

总部位于加利福尼亚的Pinterest在纽约租用了WeWork的空间。摄影师:Christopher Gregory为彭博商业周刊拍摄WeWork当时只是 众多共享办公空间中的一个,但它针对的客户群体与传统共享办公空间的提供者不同。尽管像Regus这样的公司确实会租给科技初创公司,但它们主要服务于更为保守的职业,如会计,以及希望在华盛顿、威奇托或上海设立分公司的大型企业。它们提供安静、严肃的环境,尽量减少自身品牌的展示,以便空间看起来属于客户。“我们不会在你面前大喊‘Regus’,”Regus北美首席执行官Steve Farley说。“我们希望你的客户认为你是长期在这里的。”相比之下,WeWork在其空间前面以大字标明自己的名字,空间的阁楼式布局吸引了年轻的创意人才。

总部位于加利福尼亚的Pinterest在纽约租用了WeWork的空间。摄影师:Christopher Gregory为彭博商业周刊拍摄WeWork当时只是 众多共享办公空间中的一个,但它针对的客户群体与传统共享办公空间的提供者不同。尽管像Regus这样的公司确实会租给科技初创公司,但它们主要服务于更为保守的职业,如会计,以及希望在华盛顿、威奇托或上海设立分公司的大型企业。它们提供安静、严肃的环境,尽量减少自身品牌的展示,以便空间看起来属于客户。“我们不会在你面前大喊‘Regus’,”Regus北美首席执行官Steve Farley说。“我们希望你的客户认为你是长期在这里的。”相比之下,WeWork在其空间前面以大字标明自己的名字,空间的阁楼式布局吸引了年轻的创意人才。

WeWork在纽约市场进入的时机恰到好处,当时经济开始复苏,但招聘——因此办公空间的价格——仍然处于低迷状态。该公司通过寻找小型、老旧的建筑物并位于困难的地段来获得有利的租金。当地房地产行业注意到了这一点。“一走进这个空间,你就能感受到能量和兴奋,并且你立刻明白他们创造了什么,”纽约开发商William Rudin说。在Rudin家族拥有的一栋华尔街建筑在桑迪飓风中受损后,他在2013年将其租给了WeWork,后者正在对其进行翻新。Rudin表示,他认为“这将是为整个社区创造兴奋和热度的有趣方式”,他在该地区还拥有其他物业。

联合创始人纽曼。摄影师:克里斯托弗·格雷戈里为《彭博商业周刊》拍摄大约在同一时间,WeWork引起了硅谷顶级风险投资公司Benchmark的注意。当邓莱维第一次从同事那里听说这家公司时,他持怀疑态度。“我们对办公室空间的再营销不感兴趣,”他说。但他飞往纽约,与纽曼长时间散步,参观了四个WeWork。“那时我们在努力寻找词汇来描述今天我们所称的重组和劳动力的原子化,”邓莱维说。他想到了马斯洛的人类需求层次理论。WeWork不仅提供庇护所,还提供情感上的必要条件,如陪伴和激励。

联合创始人纽曼。摄影师:克里斯托弗·格雷戈里为《彭博商业周刊》拍摄大约在同一时间,WeWork引起了硅谷顶级风险投资公司Benchmark的注意。当邓莱维第一次从同事那里听说这家公司时,他持怀疑态度。“我们对办公室空间的再营销不感兴趣,”他说。但他飞往纽约,与纽曼长时间散步,参观了四个WeWork。“那时我们在努力寻找词汇来描述今天我们所称的重组和劳动力的原子化,”邓莱维说。他想到了马斯洛的人类需求层次理论。WeWork不仅提供庇护所,还提供情感上的必要条件,如陪伴和激励。

纽曼表示,他对“楼层心理学”进行了很多思考。在WeWork的每个角落,都有标语。“永不满足”用霓虹灯照亮;平面显示器闪烁着托马斯·爱迪生和文斯·隆巴迪的名言。甚至洗手间的漱口水分配器也鼓励道:“提出一个新想法。”

WeWork自己的办公室现在充满了交易活动。根据商业房地产分析公司CompStak的数据,仅在纽约,过去两年内它签署了十几份大型租约。其他交易正在进行中,得到了摩根大通、高盛和开发商莫特·祖克曼等投资者的支持。(祖克曼还将WeWork放在了旧金山的一个开发项目中。)该公司现在正在租赁整栋建筑。“他们的扩张速度疯狂,”CompStak的研究总监诺亚·沙哈尔说。“我们甚至无法跟上这个速度。”

WeWork的狂欢让一些潜在房东感到不安,纽曼的张扬和提及名人的风格也是如此。那些记忆犹新的人会回想起在2000年互联网泡沫破裂后,无数初创公司倒闭,类似于WeWork的办公空间提供商被迫持有长期租约。Regus的美国分公司在2003年申请破产,尽管该公司此后已恢复。租赁和翻新建筑需要时间,这意味着WeWork在基于对一个本质上不可预测的客户群的假设承担固定的长期承诺。“WeWork的业务比我们做的很多事情要困难得多,”邓莱维说。

WeWork的狂欢让一些潜在房东感到不安,纽曼的张扬和提及名人的风格也是如此。那些记忆犹新的人会回想起在2000年互联网泡沫破裂后,无数初创公司倒闭,类似于WeWork的办公空间提供商被迫持有长期租约。Regus的美国分公司在2003年申请破产,尽管该公司此后已恢复。租赁和翻新建筑需要时间,这意味着WeWork在基于对一个本质上不可预测的客户群的假设承担固定的长期承诺。“WeWork的业务比我们做的很多事情要困难得多,”邓莱维说。

除了崩溃的风险,WeWork还面临繁荣的风险。根据CompStak的数据,它在纽约开始时找到的租约,租金约为每平方英尺30或40美元,如今的成本要高得多。纽曼表示,他能支付的租金有上限,并谈到向边缘地区迁移:选择泽西市或哈莱姆,而不是曼哈顿市中心。然而,祖克曼则提出了另一种确保未来空间的潜在途径。“他们要么成为开发商,”他预测,“要么与开发商合作。”

WeWork曾考虑过这种方法,但拥有建筑与其战略定位相悖。公司的估值基于对其模式的看法,即其更像是一个共享经济初创公司,如Uber或Airbnb,而不是一个办公房东。“购买房地产是缓慢的,”纽曼说。“我们是一个轻资产的业务。”WeWork的首席财务官迈克尔·格罗斯曾在一家精品酒店连锁工作,他表示WeWork的运作方式类似,销售氛围和服务。“我们真正是在建立一个全球网络和全球企业家社区,”格罗斯说。“空间只是其中的一部分。”

WeWork可能最终会被排除在曼哈顿和旧金山等创意中心之外,但这仍然是一个大世界。如果WeWork能够在美国和国外的一流城市重复其在纽约的成功,邓莱维说:“我认为我们将成为一家500亿美元收入的公司。”

公共区域采用阁楼风格的装饰。摄影师:克里斯托弗·格雷戈里为《彭博商业周刊》拍摄麦凯尔维在四月的布鲁克林自由职业者峰会上发言时,有人举手问:“当泡沫破裂时会发生什么?”一位观众问。“WeWork会因此干涸吗?”

公共区域采用阁楼风格的装饰。摄影师:克里斯托弗·格雷戈里为《彭博商业周刊》拍摄麦凯尔维在四月的布鲁克林自由职业者峰会上发言时,有人举手问:“当泡沫破裂时会发生什么?”一位观众问。“WeWork会因此干涸吗?”

麦凯尔维,一位有胡子的俄勒冈州本地人,回忆起早期的Green Desk经历。“这是一件有趣的事情,”他说。“每个人都说我们的业务不会成功,因为这是一个低迷期,而现在他们又说它不会成功,因为这是一个泡沫。我认为这个想法完全是胡说八道。因为正如我们在这个房间里所知道的,世界已经完全改变。我们所看到的所有这些建筑,都是充满了令人窒息的声学天花板和糟糕的灰色地毯,以及充满荧光灯的压抑环境——没有人想再那样工作了……这与经济无关。这与人性无关。”

如果在WeWork的空间工作的人们没有如此完全地接受它,嘲笑WeWork的宏伟使命将是很容易的。当我第一次走进Varick街的地点时,遇到了一个最近在一家挣扎的媒体公司失业的朋友。她坐在一把扶手椅上,膝上放着打开的MacBook。她告诉我,在多年攀登职场阶梯后,她已经厌倦了企业生活,现在作为顾问工作。她很高兴能够独立创业,而目前,WeWork正好提供了她开始所需的一切:一个可以专注的地方,一个日常的例行公事。

许多WeWork的办公室租户都是处于初创阶段的创业公司。“这让我们看起来像是一家合法的企业,”25岁的纽约企业家亚历克斯·克鲁格说。克鲁格尝试过多种工作环境,包括奥斯汀的一处合租房,最终找到了WeWork,最初作为SpotHero的员工,SpotHero是一款转售停车位的应用程序,后来成为新公司Attendant的首席执行官。尊严对克鲁格来说很重要,因为Attendant希望进入200亿美元的殡葬行业,提供处理行政事务的服务,例如取消手机账户和杂志订阅。自从四个月前创办公司以来,他已经从在WeWork的桌子上独自工作,转变为在一个小的WeWork办公室管理员工。

从每平方英尺的角度来看,WeWork的体验并不便宜。在我所在的地点,一个四人办公室的租金起价为每月2200美元,而开放式工作区的专用桌位费用为400美元。但WeWork提供灵活的按月租赁条款和创业者重视的附加服务。通过与福利提供商TriNet的合作,它提供了良好的健康保险交易;通过Chase进行支付处理;以及来自亚马逊网络服务的托管费用折扣。即使对于个体自由职业者,会员费用与其他办公解决方案相比,例如租用更大的公寓或每天在咖啡馆购买半打咖啡,可能也会显得更为划算。

“像我这样处于过渡期的人,他们需要一个家外的空间来充电,”纽瓦克居民D.J.麦克法登说,自从去年12月从会计工作中被解雇以来,他一直在曼哈顿的一个桌子上通勤。

公司面临的一个未来挑战是留存。如果WeWork的成员听说有更好的聚会会发生什么?如果经济持续改善,他们被提供了常规工作会怎样?WeWork可以与大公司进行更稳定的业务。然而,纽曼表示,他对失去WeWork的文化平衡感到谨慎。“我们会克制,尽量不做得过火,”他说。“因为社区的正确混合对我们来说非常重要。”

Dunlevie表示,WeWork需要抓住企业机会。“大公司希望靠近创新,”他说。“我们越是挑挑拣拣,就越是将自己插入到编辑或社会管理的职能中,这我认为是有些危险的,坦率地说。”

企业租户可能只欣赏WeWork的努力工作/玩乐的精神的一半。竞争对手表示这对他们有利。“我们并不适合每个人,”Metro Offices的首席执行官Kathlene Buchanan说,该公司在华盛顿地区有10个地点。“会有一些人想在白天穿着人字拖走来走去喝酒。但如果我有客户在专心工作,我有责任保持专业。”

设施包括乒乓球、啤酒和社交活动。摄影师:Christopher Gregory为《彭博商业周刊》拍摄酒精是WeWork的标志性设施,象征着其工作场所与办公室单调乏味的区别。它在所有时间段提供。在辛苦的编码一天后,WeWork的员工会互相击拳并宣称:“现在是喝酒时间。”在4月15日的早晨,我工作所在的地点提供了报税日的血腥玛丽。通常,人们似乎消费得很有节制,尽管在我工作的一天的公共区域里,一位年轻女性不断摇摇晃晃地回到饮水机旁,大声告诉陌生人她最近的分手。

设施包括乒乓球、啤酒和社交活动。摄影师:Christopher Gregory为《彭博商业周刊》拍摄酒精是WeWork的标志性设施,象征着其工作场所与办公室单调乏味的区别。它在所有时间段提供。在辛苦的编码一天后,WeWork的员工会互相击拳并宣称:“现在是喝酒时间。”在4月15日的早晨,我工作所在的地点提供了报税日的血腥玛丽。通常,人们似乎消费得很有节制,尽管在我工作的一天的公共区域里,一位年轻女性不断摇摇晃晃地回到饮水机旁,大声告诉陌生人她最近的分手。

不过,我更常观察到WeWork的非正式性以富有成效甚至令人振奋的方式运作。当有人打破在公共区域内接电话的非正式禁令时,一位在酒吧工作的男士走了过来。我原以为会发生冲突,但酒吧的那位男士——斯佩罗·斯坦布利斯,一位电影和电视制作人——却给了他一个赞美:“我不知道你具体做什么,但你在电话上表现得很棒。”后来,斯坦布利斯告诉我,自从几个月前开始去WeWork以来,他已经在一个拉链袋里积累了大约200张名片。他遇到的一些人已经成为潜在的合作伙伴。“在现实世界中,如果你这样做,人们会觉得你是在调情或侵犯他们的空间,”斯坦布利斯说。“WeWork创造了一个舒适的论坛。”

在孤立中工作时,很难建立个人联系,这就是为什么这么多人发现离开熟悉的办公室环境很困难。“我们内心都是部落式的,”诺伊曼说。

摄影师:克里斯托弗·格雷戈里,来自彭博商业周刊如果WeWork能够提供解决孤独感的方案,它可能会有广泛的应用。诺伊曼建议WeWork可以成为旅行者的一个吸引人的落脚点。“酒店体验是‘我’的体验,而不是‘我们’的体验,”他说。“这也很孤独,尤其是商务旅行。”

摄影师:克里斯托弗·格雷戈里,来自彭博商业周刊如果WeWork能够提供解决孤独感的方案,它可能会有广泛的应用。诺伊曼建议WeWork可以成为旅行者的一个吸引人的落脚点。“酒店体验是‘我’的体验,而不是‘我们’的体验,”他说。“这也很孤独,尤其是商务旅行。”

要看到这种思维方式的逻辑最终结果,可以乘坐华盛顿地铁,从里根国家机场到弗吉尼亚州水晶城的郊区,这里是一个受到国防工业裁员严重打击的野兽派办公楼和地下购物中心的聚集地。不可思议的是,这里是Vornado Realty Trust正在彻底翻新一栋12层办公楼,以作为新产品WeLive的测试场。诺伊曼对这个住宅项目保持着一种含蓄的保密,但公共文件显示,九层楼将被改造成公寓,主要是300平方英尺的单间,建筑顶部将用于办公空间。竞争对手们觉得这种宿舍式的概念可笑。“我很久以前就大学毕业了,”Regus的法利说。“我不想再回去了。”

当我向年轻的殡葬行业企业家克鲁格描述WeLive时,他的反应是立刻的。“我喜欢这个,”他说。“什么时候开业?”(在纽约,WeWork正在华尔街的鲁丁大楼进行住宅改造,计划在秋季开业。)也许WeWork的未来不在于服务最广泛的市场,而在于加深对核心客户的服务。克鲁格热情地告诉我他去年夏天在阿迪朗达克山的WeWork营地的经历,在那里他听了TED风格的演讲,学习了射箭,建立了商业联系,并交了一个好朋友。

在一个最近的晚上,克鲁格终于准备好分享他所有努力的成果。他在Varick街的一个常规Demo Day比赛上向一群WeWork员工揭晓了Attendant。“我不想带来坏消息,”他开始说,“但你们都会死。”他展示了一张幻灯片,上面写着:“死亡真糟糕。打电话给你的有线电视公司真糟糕。与此同时处理这两者简直是噩梦。”

活动结束后,观众们狼吞虎咽地吃着免费的塔可,喝着塑料杯里的啤酒,并投票选出最佳提案。Attendant获胜,但克鲁格并不在那儿庆祝。为了追求事业,他已经离开了WeWork和那里的丰盈饮品,去参加一个为老年人组织的晚间聚会。当你是自己的老板时,你永远不会下班。

摄影师:克里斯托弗·格雷戈里,来自彭博商业周刊

摄影师:克里斯托弗·格雷戈里,来自彭博商业周刊