过于慷慨?瑞典的欢迎之路岌岌可危 - 彭博社

Amanda Billner, Matthew Campbell

摄影师:大卫·拉莫斯/盖蒂图片社在财富、健康和款待方面,瑞典几乎没有对手。但正是这些使这个国家成为世界上拥挤人群希望灯塔的品质,正在使其承受巨大的压力。

摄影师:大卫·拉莫斯/盖蒂图片社在财富、健康和款待方面,瑞典几乎没有对手。但正是这些使这个国家成为世界上拥挤人群希望灯塔的品质,正在使其承受巨大的压力。

要了解创纪录的难民涌入如何逼近瑞典慷慨的极限,可以访问哈姆斯塔德,这是一座14世纪通往北海的门户,以其原始的海滩和高尔夫球场而闻名。这里没有空置的公寓,欢迎车队是一排排破旧、闷热的拖车,用来安置来自附近竞技酒店的溢出人口。在那里,近400名来自叙利亚、阿富汗等地的寻求庇护者四人一室,几乎被禁止工作,直到他们的申请得到裁决。这个过程可能需要数年。

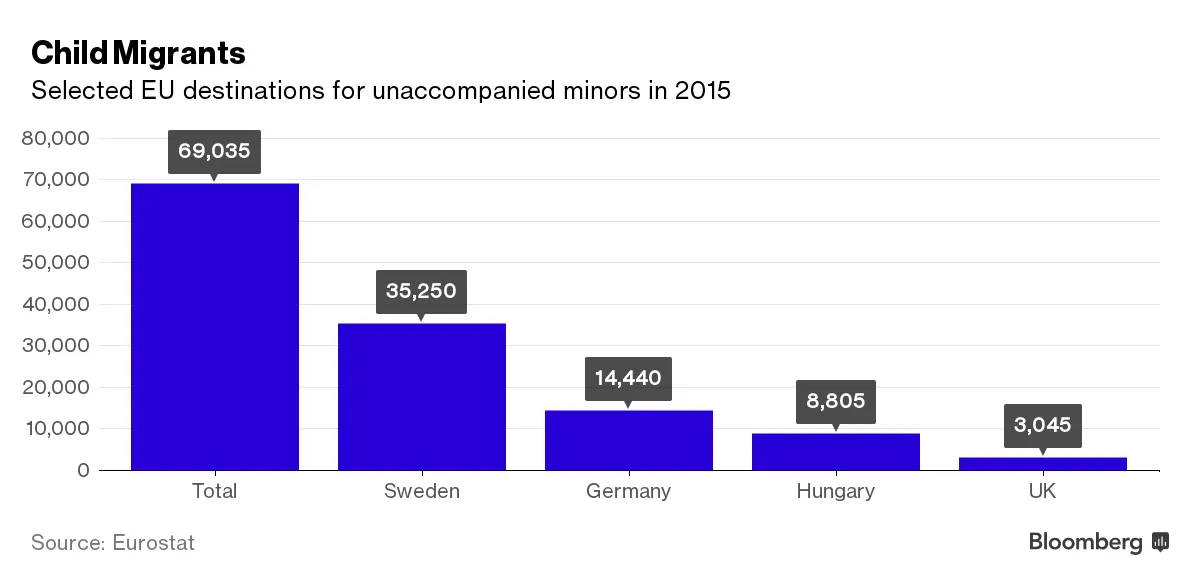

无所事事的男人们挤在大堂里,只有睡觉和抽烟,而孩子们则骑着自行车在走廊上飞驰。曾经热闹的体育酒吧现在变成了清真餐厅,户外游泳池被围起来并被遗弃。这种场景在瑞典越来越普遍,去年瑞典接纳了163,000名难民,约占其人口的1.6%,相当于美国的510万。

在瑞典及其北欧邻国被《经济学人》杂志称为“下一个超级模特”财政审慎的三年后,斯德哥尔摩首创的福利制度开始在自第二次世界大战以来欧洲最大移民潮的重压下崩溃。

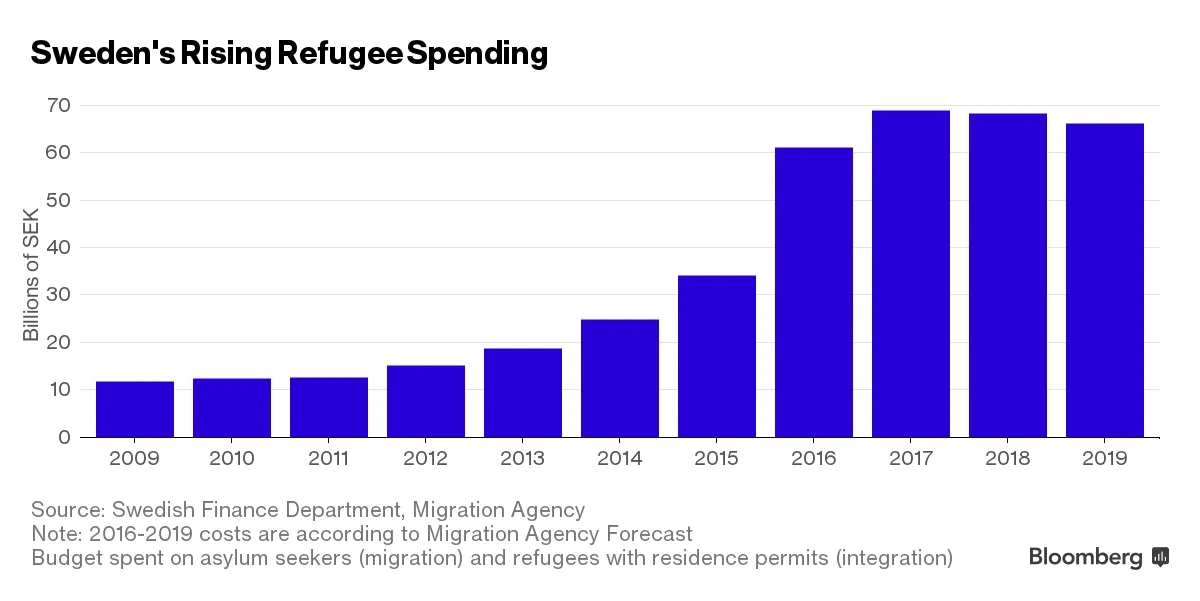

即使是温和的政治家也承认,难民支出的速度,今年有望首次超过瑞典的国防支出,无法在不修订基于高税收、终身福利、严格监管和AAA信用的社会契约的情况下持续下去。

很少有人比艾达·哈吉阿利奇更了解斯堪的纳维亚福利的危险与承诺。她在五岁时与家人逃离南斯拉夫,定居在哈姆斯塔德,在那里她担任副市长,随后于2014年被任命为瑞典的中等教育部长。而她最担心的是一个字面上拯救了她生命的模式的可行性。

很少有人比艾达·哈吉阿利奇更了解斯堪的纳维亚福利的危险与承诺。她在五岁时与家人逃离南斯拉夫,定居在哈姆斯塔德,在那里她担任副市长,随后于2014年被任命为瑞典的中等教育部长。而她最担心的是一个字面上拯救了她生命的模式的可行性。

“如果我们不进行必要的改变,以维持人们对我们的税款用于正确事务的信任,人们可能会开始怀疑支付是否值得,”29岁的哈吉阿利奇说。“那样我们就会在人民之间创造新的鸿沟。这不是瑞典模式,这不是我们所知道的瑞典。”

这是一个在整个欧盟范围内激烈辩论的话题,因为主要是穆斯林的人潮加剧了侵蚀该集团凝聚力的危机,并鼓励极端主义政党。即使在瑞典,尽管中间派统治了几十年,不满情绪也在上升。民调显示,执政的社会民主党的支持率徘徊在50年来的低点24%,而反移民的瑞典民主党的支持率自2014年选举以来上升了五个百分点,达到了18%。

投资者已经表达了他们的警觉。

随着去年底难民涌入的高峰,债券买家要求持有瑞典债务的收益率相较于德国这一欧洲基准飙升至九个月来的最高点。尽管这一差距已经缩小,但政府警告称,移民支出将进一步挤压1100亿美元的国家预算。民族紧张局势加剧了压力,全国各地的难民中心发生了一系列火灾和暴力袭击的威胁。

来自阿富汗的寻求庇护者在瑞典哈姆斯塔德的一个夏季度假胜地观看,他们在这里生活了四个月。

来自阿富汗的寻求庇护者在瑞典哈姆斯塔德的一个夏季度假胜地观看,他们在这里生活了四个月。

摄影师:大卫·拉莫斯/盖蒂图片社对于大多数瑞典公民来说,几乎没有疑问,他们的福利国家——对美国保守派如唐纳德·特朗普来说是一个令人厌恶的存在,而对左翼人士如伯尼·桑德斯则是灵感来源——是值得保护的。

在19世纪和20世纪初,饥荒和贫困使超过一百万瑞典人移民到美国。第二次世界大战后,由于中立使城市和工厂未受损害,瑞典经历了一场工业繁荣,这得益于国家、工会和主要雇主如沃尔沃和爱立信之间的紧密协调。

今天,瑞典人可以认为自己是地球上最幸运的人之一。82岁的他们的预期寿命比美国人长两年,家庭净可支配收入为29,185美元,超过了英国、法国和日本。他们在约60%的最高所得税率上所失去的,换回来的是免费的高质量医院和学校、庞大的儿童保育和住房补贴计划,以及一些世界上最安全和现代的城市。

但公共服务提供者表示,如果难民(绝大多数是年轻男性)继续涌入,他们无法维持这些标准。

在瑞典第三大城市马尔默,小学主任安德斯·马尔姆奎斯特表示,他面临“投资山”的挑战,以升级老化的设施,即使在最新一轮移民之前。为了跟上,他需要在2023年前建造大约25所新学校,费用高达60亿克朗(7.2亿美元)——这一金额将消耗该地区的全部投资预算,如果不进行改变,将没有资金维护现有基础设施,如道路和桥梁。

马尔默并不孤单。

马尔默并不孤单。

在瑞典各地,当地政府正在争夺稀缺的资金,以建设学校和住房,以容纳难民,这些难民正按比例安置,以便于融入。

斯德哥尔摩,这座拥有92万人口的城市,必须在年底前为2810名新来者找到住所,但它根本没有空间。因此,官员们计划在他们保密的地点组建临时“展馆”,以避免邻里抗议。

在50万瑞典人平均等待八年才能获得斯德哥尔摩周边的租金控制公寓的情况下,为移民建设新住房正成为一个冲突点,哥德堡大学的经济学家乔基姆·鲁伊斯说。他表示,刺激新建设的唯一“合理”方式是解除价格控制,以便开发商有更多的动力去建造,而这一举措在选民中并不受欢迎。

“没有哪个现代福利国家的人均难民涌入量能与瑞典相提并论,”鲁伊斯说。“我们已经超过了住房状况的临界点。”

由于担心公众对住房和救助金的反弹,这些救助金对一个有两个孩子的单身母亲来说,价值可达每年28000美元,几乎与美国普通工人的收入相当,瑞典正试图收回其开放政策。瑞典首相斯特凡·洛夫文以“不可持续”的到达速度为由,重新实施边境管控,并承诺加大对被拒绝庇护者的驱逐力度。家庭团聚也在大幅缩减。

难民儿童在瑞典哈姆斯塔德的一所学校里被看到。

难民儿童在瑞典哈姆斯塔德的一所学校里被看到。

摄影师:大卫·拉莫斯/盖蒂图片社尽管如此,洛夫芬仍试图看到积极的一面,认为大多数年轻男性的涌入将振兴老龄化的劳动力。大约20%的人口超过65岁,而美国仅为14%,目前等待庇护裁决的人中有三分之一不到18岁。

将更多移民,尤其是大多数教育水平远低于瑞典平均水平的移民,转入工作岗位面临着一系列挑战。

瑞典的工资主要通过行业间复杂的工会与雇主之间的协议设定,这些协议包括对资格的严格要求。一旦被雇佣,工人很难被解雇,因此对这一精细调校机制的任何调整都可能颠覆整个系统。

这一结构为拥有技能的人保证了世界上最高的生活标准之一,而没有技能的人则可能被排除在外:只有四分之一的难民在瑞典的头八年内找到全职工作。

直到最近,几乎没有人质疑瑞典的债务远低于欧洲平均水平,且不到国内生产总值的一半,拥有成功融入新移民的资源。哈兹迪亚利克,教育部长,以及哈尼夫·巴利,IT企业家和中间党国会议员,正是这一点的活生生证明。

瑞典学生走过一群难民儿童。

瑞典学生走过一群难民儿童。

摄影师:大卫·拉莫斯/盖蒂图片社但像哈迪亚利奇一样,巴利在1990年代作为幼儿从伊朗来到这里,没有父母,他开始认为他所收养的祖国可能对自己过于慷慨。

28岁的巴利说:“如果我们不尽快采取行动,我们将会有一大批难民无法进入劳动力市场。”

仅仅想到成为社会的负担就让哈桑·阿尔-邦多克叹息。

这位45岁的律师为了寻找更好的未来逃离了叙利亚的战争,先是去了土耳其,然后穿越地中海到达希腊,最终来到了哈姆斯塔德。计划是找到一份工作,建立一个家,然后把妻子和四个孩子接回来。但那已经是九个月前的事了,他仍然在竞技场酒店的法律困境中苦苦挣扎。

邦多克说:“在我的国家,我会在六点钟醒来,和我的孩子们一起吃早餐,然后去法庭。但在这里,我就像一只动物,只会吃和睡。我不想成为二等公民。我想工作。”

--在约翰·卡尔斯特罗姆的协助下。

一个来自阿富汗的小女孩走出她在瑞典哈姆斯塔德的临时住所。

一个来自阿富汗的小女孩走出她在瑞典哈姆斯塔德的临时住所。

摄影师:大卫·拉莫斯/盖蒂图片社