大型制药公司想要帮助支付你的处方药的真正原因 - 彭博社

Ben Elgin, Robert Langreth

在2015年8月,图灵制药及其时任首席执行官马丁·施克雷利购买了一种名为达拉匹林的药物,并立即将其价格提高了超过5000%。几天内,图灵联系了患者服务公司(Patient Services Inc.,简称PSI),这是一个帮助人们支付昂贵药物保险共付额的慈善机构。图灵希望PSI为感染弓形虫病的患者创建一个基金,这种寄生虫感染通常用达拉匹林治疗。

在刚刚使达拉匹林变得更加昂贵后,图灵现在又提出要让它变得更实惠。但这并不是一个令人愉快的故事。这是一个关于为什么昂贵药物不断变得更加昂贵的故事,以及美国纳税人如何支持一个十亿美元的系统,在这个系统中,慈善捐赠实际上是制药公司一种非常有利可图的投资形式——这种投资可能还可以抵税。

刊登于*《彭博商业周刊》*,2016年5月23日至29日。立即订阅。

刊登于*《彭博商业周刊》*,2016年5月23日至29日。立即订阅。

插图:731PSI为超过20种疾病运行类似的项目,迅速接受了图灵的提议,并建议公司以2200万美元的捐款启动,包括160万美元用于慈善机构的费用。这引起了图灵的注意。“你看到这些金额了吗???2200万美元!!!”,图灵的高级商业分析总监蒂娜·戈尔班在给同事的电子邮件中写道。(该文件是国会调查人员在调查该公司的定价时获得的。)图灵最终同意为患者基金贡献100万美元,以及为PSI的费用提供8万美元。

PSI 是一个患者援助慈善组织,通常被称为共付慈善机构。它是七个大型慈善机构之一(还有许多较小的机构),为一些通过政府资助的医疗保险药物计划覆盖的4000万美国人提供援助。符合收入标准的人可以通过慈善机构获得大部分或全部自付药物费用的补助:处方的高额初始共付、被称为覆盖缺口或“甜甜圈洞”的另一笔费用,以及更为适中的持续费用。这些费用加起来很快就会变得庞大。在图灵公司提高达拉匹林价格后,一些在医疗保险下的弓形虫病患者的初始自付费用高达3000美元。

这仅仅是总费用的一部分。图灵公司对达拉匹林初始六周疗程的新定价为60,000到90,000美元。谁来支付差额?对于医疗保险患者来说,美国纳税人承担了这一负担。医疗保险并未发布每年支付给制药公司的完整数据,但这一点很明确:制药公司对共付慈善机构的百万美元捐款可以让数百名患者不放弃这种新涨价的药物,使捐赠者能够从医疗保险中收回数百万美元。

这些捐款还为制药公司在面临价格上涨批评时提供了公关掩护。去年十月撰写的一份关于如何谈论价格上涨的内部图灵案例研究,今年早些时候由国会发布,其中包含了“反复提及患者援助计划”的建议。

“制药公司并不是出于利他主义原因捐赠数亿资金”

“制药公司说他们在帮助患者获得药物,这听起来很不错,”阿德里安·福赫-伯曼(Adriane Fugh-Berman)说,她是一位研究制药营销实践三十年的医生,也是乔治城大学药理学和生理学的副教授。她表示,这些捐款的意图是“转移对高药价的批评。与此同时,他们正在使医疗系统破产。”

这不仅仅是达拉匹林。在2014年,制药公司Retrophin——当时由谢克利(Shkreli)领导——收购了Thiola,这是一种治疗患者不断产生肾结石的罕见病症的26年历史的药物。随着Retrophin将该药物的价格提高了1900%,它还向PSI提供了肾结石患者的共付援助资金。在2010年,Valeant制药国际公司收购了一对治疗威尔逊病的旧药,这是一种铜在体内积累的冷门疾病。三年后,在一系列最终超过2600%的价格上涨中,Valeant向患者接入网络(PAN)基金会提供了威尔逊病患者的共付援助资金。

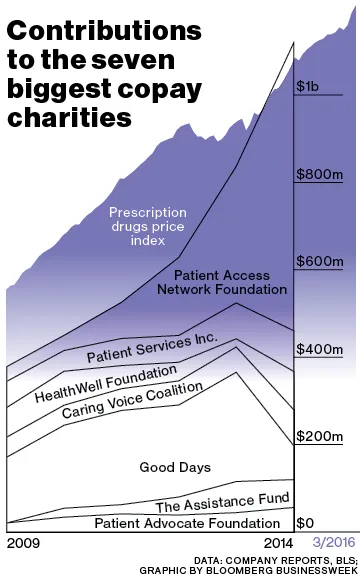

七个最大的共付慈善机构几乎完全由制药公司的捐款支持,覆盖了大量疾病,2014年的总捐款达到了11亿美元。这是2010年数字的两倍多,反映了药价的激增。福赫-伯曼表示,对于那10亿美元的援助,制药公司“从保险公司那里获得了数十亿美元的回报。”

“制药公司并不是出于利他主义的原因捐赠数亿美金,”南加州大学药物经济学与政策系的教授兼创始主席乔尔·海(Joel Hay)说。这些慈善机构“从来不需要为资金而苦苦挣扎。资金直接落到他们手中。”海和福赫-伯曼都曾在针对制药公司的诉讼中担任有偿专家证人。

当图灵公司购买达拉普利并试图将其年收入从500万美元提升到超过2亿美元时,内部公司文件显示,患者援助基金的使用被认为是至关重要的。去年五月,在公司进行尽职调查之前,一位高管在电子邮件中警告称,新高额的共付费用将迫使弓形虫病患者寻求替代药物。

“我们希望避免这种情况,”图灵的首席商业官南希·雷茨拉夫写道。“解决共付援助的需求是一个关键成功因素。”图灵官员拒绝了采访请求,但在一封电子邮件中表示,雷茨拉夫所说的“成功”是指“没有患者因无法支付而被拒绝获得我们的药物。”图灵补充说,它对达拉普利提供高达50%的医院折扣,并且大多数患者通过如医疗补助等项目以每片仅1美分的价格获得该药物。

尽管如此,PSI在其新基金计划中所列出的文件中包含了一个关于服务于谁利益的线索。文件中写道:“客户 | 图灵制药。”

1983年,达纳·库恩是一名在田纳西州杰克逊的长老会教堂工作的年轻人,当时他的生活发生了悲惨的转折。在一次筹款篮球比赛中,他跳起争抢篮板,落地时姿势不当,摔断了脚。作为轻度血友病患者,库恩接受了输血。输血中含有HIV病毒。库恩没有意识到自己被感染,将病毒传播给了他的妻子,她于1987年去世,留下他独自抚养他们的两个年幼孩子。

1983年,达纳·库恩是一名在田纳西州杰克逊的长老会教堂工作的年轻人,当时他的生活发生了悲惨的转折。在一次筹款篮球比赛中,他跳起争抢篮板,落地时姿势不当,摔断了脚。作为轻度血友病患者,库恩接受了输血。输血中含有HIV病毒。库恩没有意识到自己被感染,将病毒传播给了他的妻子,她于1987年去世,留下他独自抚养他们的两个年幼孩子。

库恩成为了血友病患者的倡导者,并在针对那些对HIV风险反应缓慢的制药公司提起诉讼中担任原告。他还开始担任医院患者的顾问,在这个角色中,他看到了医疗费用如何伤害家庭,即使是那些有保险的家庭。他回忆道,患者们耗尽了他们的积蓄;有些人不得不出售他们的房屋。

他在1989年从自己的厨房桌子上创立了PSI,并在头七年没有领取薪水。“正确的帮助可以让某人留在家中,帮助他们维持工作,并使他们成为社会的有生产力的成员,”现在63岁、身材瘦高、棕色短发和渐渐变灰的胡子的库恩说道。

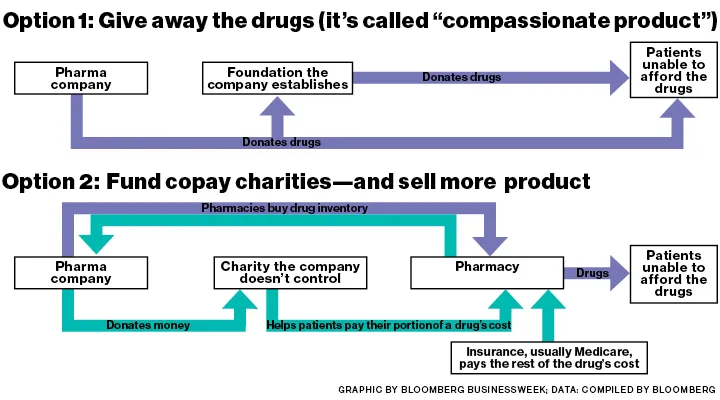

库恩创建了这个模式,2003年的一项国会法案允许这些慈善机构大规模扩展。那一年,立法者扩大了医疗保险,创建了医疗保险D部分以覆盖处方药。这一由纳税人资助的大市场对制药公司来说有一个附加条件:他们可以直接帮助被商业保险覆盖的患者——而覆盖药物共付费用的折扣卡已经变得无处不在——但他们不能对医疗保险患者做同样的事情。对这些人的直接赠与可能被视为非法回扣,错误地引导患者选择某一公司的药物而不是更便宜的替代品。

然而,政府政策确实允许“真实的、独立的”慈善机构帮助医疗保险患者支付药物费用。制药公司可以向特定疾病的慈善机构捐款,前提是他们不对这些非营利组织的运作或资金分配施加任何影响。

根据新规则,PSI的收入迅速增长,从2003年的1600万美元增加到去年的1.28亿美元。2014年,该慈善机构表示,其资金的略超过一半来自一家制药公司,但并未透露捐赠者的名字。前员工表示是诺华;诺华确认其向PSI捐款,但拒绝透露具体金额。

最大的共付费慈善机构PAN基金会的增长更为迅猛,从2010年的约3600万美元捐款飙升至去年的超过8亿美元。该慈善机构表示,约95%的PAN捐款来自制药行业;根据PAN的税务申报,2014年,五家未具名的制药公司各捐赠超过7000万美元。凭借这群热心的捐赠者,PAN在2014年的筹款支出仅为59.7万美元。这还不到类似规模慈善机构(如美国癌症协会和美国心脏协会)筹款费用的1%。

Kuhn的薪酬随着PSI的规模增长而增加。2014年,他的薪水为576,000美元,使他成为薪酬最高的共付费慈善机构高管。Kuhn还与他创办的慈善机构有密切的商业往来。在2004年之前,PSI将其部分运营,包括筹款和项目服务,外包给一家名为Managed Care Concepts的营利性公司,而Kuhn是该公司的共同所有者。该慈善机构还从Kuhn的公司租赁办公空间。2005年,该慈善机构以106万美元的价格从Managed Care Concepts购买了办公大楼,价格比该公司在2000年和2003年支付的价格高出约20万美元。

在此期间,PSI还向Kuhn支付了476,000美元,用于“对组织持续活动至关重要”的知识产权,根据该慈善机构的税务申报。根据六位前员工和PSI的管理人员的说法,相关的知识产权是一份Excel电子表格,帮助计算患者应获得多少援助。(在一份书面声明中,该慈善机构为Kuhn的薪酬辩护,称其与其经验相称。购买自Kuhn公司建筑物的价格上涨符合房地产市场的变化。该电子表格的价值是Kuhn所获得金额的近10倍,由PSI董事会聘请的公司进行评估。)

Kuhn 只在被问及图灵捐赠时谈论 PSI。然后他的语气变得激烈。“我想确保你不会陷入一个患者因为你写的东西而死的情况,”他说。“善有善报,恶有恶报。不要继续往患者身上泼脏水。我们只是试图给那些在 泰坦尼克号上的人扔救生衣。其他人则试图往患者身上扔杂物,让他们沉没。这太残酷了。” “没有 PSI 我早就死了,”来自辛辛那提的退休眼镜商 Steve Ashbrook 说。他在 2009 年被诊断为慢性髓性白血病,或称 CML,这是一种从骨髓开始的缓慢发展的癌症。他的医生开了 Gleevec,这是一种诺华药物,自 1990 年代以来,帮助将 CML 患者的五年生存率提高到 63%。

Ashbrook 开始服用 Gleevec 时,他的高剂量药物每月花费 6,000 美元。Ashbrook 每月从社会保障中获得 1,600 美元,面临超过 2,000 美元的初始自付费用,以及之后每月 300 美元的费用。起初,诺华给他提供免费药物,因为制药公司通常会为无法负担的患者提供这种帮助。行业对此有一个术语:“同情产品。”Ashbrook 的医生告诉他关于 PSI 的事,开始服用 Gleevec 一两个月后,Ashbrook 符合了获得帮助的条件。PSI 开始覆盖他的自付费用,而他的医疗保险计划支付其余费用。

Ashbrook 说他根本不在乎 PSI 的资金来源。对于数十万名由共付慈善机构支持的患者来说,这大概都是如此——他们只是感激这份帮助。但 Ashbrook 的故事说明了这个系统如何促成药物定价,从而挤压医疗保险。

医疗保险在2014年花费了9.96亿美元购买格列卫,因为这款癌症药物的价格飙升

根据利物浦大学的研究员安德鲁·希尔的说法,一年的格列卫供应成本不到200美元。当这款药物在2001年推出时,其美国价格为每年30,000美元。按照这个价格,它在短短两年内就能收回开发成本,这一点在2013年发表在医学期刊*《血液》* 上的一封来自100位癌症专家的信中提到。现在在美国的价格已上涨至每年120,000美元(在全球各地的定价差异很大:例如,在南非为每年25,000美元,在英国为每年34,000美元)。

随着格列卫价格的上涨,纳税人的负担也在增加。医疗保险在2014年花费了9.96亿美元购买该药物,比2010年增加了158%。大部分增加是由于价格上涨;格列卫在美国的标价从2010年1月到2014年1月上涨了83%,从每颗400毫克的药丸139美元涨至255美元。(预计未来会有仿制药降低成本。)

诺华公司的发言人埃里克·阿尔托夫通过电子邮件表示,该公司的定价并不是,也不应该基于开发和生产药物的成本。“我们投资于开发新型和现有治疗方法,以寻找使更多癌症可治愈的方法,”他说。“这具有挑战性和风险性,在讨论治疗定价时需要考虑这一点。”阿尔托夫还表示,自2004年以来,诺华已向共付慈善机构捐赠了3.894亿美元。

这些慈善机构努力将他们的工作与制药公司的定价策略区分开来。“制药公司确实希望向非营利组织捐款以帮助人们,”库恩说。“出于什么原因?我无法回答。”

丹尼尔·克莱因,PAN基金会的首席执行官,表示他的组织对药品价格没有影响。“我们不知道任何数据表明像PAN这样的慈善患者援助组织提供的帮助对药品价格有任何影响,”他说。在采访和电子邮件中,其他几家共同支付慈善机构的负责人也强调了他们与捐赠者的独立性。

如果一个慈善基金主要支付某种特定药物的费用,可能是因为与药物制造商是否为捐赠者无关的原因——例如,某种药物可能仅仅拥有更大的市场份额。然而,如果一个慈善机构在两种治疗相同疾病的药物之间支持一种而非另一种,这可能违反医疗保险的反回扣规则。此类违规的刑事处罚可达到每次回扣25,000美元和五年监禁,民事罚款可高达每次违规50,000美元。

为了确保慈善机构和制药公司独立运作,联邦监管机构禁止慈善机构披露其运营的详细信息,制药公司可能会利用这些信息来计算其捐赠对其底线的影响。然而,通过《信息自由法》获得的数据表明,制药公司能够赞助主要支持其自身药物的基金。根据PAN提供给监管机构的数据,在2013年和2014年的16个月期间,PAN基金会有51个疾病基金,其中41个主要来自单一制药公司捐赠者的资金。在这41个基金中,24个基金为使用其主要捐赠者制造和销售的药物的患者支付了大部分共同支付援助索赔。

PAN的Klein表示,所有基金都“严格遵守联邦法规,并且完全独立于捐赠者进行管理。”慈善机构的负责人表示,他们努力让资金覆盖各种药物,减少药品制造商主要支持自己客户的机会。“在我们的模式中,资金会分散到许多不同的治疗和产品上,”患者倡导基金会的首席执行官Alan Balch说,该基金会为患者提供咨询,并且还有一个共付计划。

但多年来,在演示和营销材料中,一些慈善机构明确向制药公司推销捐款如何能帮助他们的利润。在2004年的PSI通讯中,Kuhn承诺为患者和制药商提供“双赢”解决方案。“我们为制药公司提供了一种将其‘免费产品’计划转变为收入的方法,通过寻找长期报销解决方案,”他写道。即使在今天,PSI网站上的一位高管描述了与该慈善机构合作的公司“实现了产品使用量的增加”,同时减少了“同情产品的使用。”

另一家慈善机构,慢性病基金,更加明确。在2006年发布的一本小册子中,它表示,制药商对共付慈善机构的捐赠——同样可能是税前可扣除的——可能比许多公司的营利性项目更有利可图。“换句话说,”CDF小册子说,“要实现与您的慈善患者经济援助计划相同的回报,您需要运行一个税前的营利性项目,回报率为81%。”

CDF 现在以 Good Days from CDF 的名称运营。在共付慈善机构经历了他们所见过的最接近丑闻的事情后,它改变了名称。2013年,Barron’s 发布了一篇文章,暗示 CDF 正在创建疾病基金,以帮助捐赠数百万美元给该慈善机构的制药公司 Questcor Pharmaceuticals。CDF 为患有 37 种疾病的人提供帮助,但根据 Barron’s 的说法,其中八个基金仅支持一种名为 Acthar 的 Questcor 产品。Acthar 治疗从婴儿痉挛到狼疮的一系列疾病,但这些疾病还有其他治疗方法可用。在额外的宣传之后,包括几份来自做空者的详细报告,他们暗示 Questcor 的销售是通过与慈善机构的不当密切关系来支撑的,CDF 更换了其首席执行官和董事会。

CDF 现在以 Good Days from CDF 的名称运营。在共付慈善机构经历了他们所见过的最接近丑闻的事情后,它改变了名称。2013年,Barron’s 发布了一篇文章,暗示 CDF 正在创建疾病基金,以帮助捐赠数百万美元给该慈善机构的制药公司 Questcor Pharmaceuticals。CDF 为患有 37 种疾病的人提供帮助,但根据 Barron’s 的说法,其中八个基金仅支持一种名为 Acthar 的 Questcor 产品。Acthar 治疗从婴儿痉挛到狼疮的一系列疾病,但这些疾病还有其他治疗方法可用。在额外的宣传之后,包括几份来自做空者的详细报告,他们暗示 Questcor 的销售是通过与慈善机构的不当密切关系来支撑的,CDF 更换了其首席执行官和董事会。

CDF “完全否认” 2006 年的宣传册,慈善机构的律师和律师事务所 Venable 的合伙人 Jeffrey Tenenbaum 说。他表示,该宣传册已经十年没有使用,并且“与该组织采取的每一项政策和立场完全不一致。”他补充说,与 Questcor 的关系没有任何不当之处,并且一般来说,制药公司从这些慈善机构中获益是没有问题的,只要他们的捐款对帮助患者是必要的。“当然,制药公司会有好处,但对公众的好处更大,”Tenenbaum 说。

卫生与公共服务部在 2014 年对 CDF 事件的回应是告诉所有非营利组织,它将更加仔细地审查疾病基金,以确保它们没有偏袒制药公司捐赠者。从那时起,负责监督医疗保险支出的卫生与公共服务部监察长办公室 (OIG) 在很大程度上批准了大多数慈善机构的运营。

在十二月,监察长对关爱声音联盟(Caring Voice Coalition)给予了有利的咨询意见,该慈善机构去年吸引了1.31亿美元的捐款。五名前管理人员和员工表示,关爱声音偏向于那些是捐赠者的制药公司,而不是那些不是的。前员工表示,需要捐赠公司药物的患者得到了迅速的帮助,而那些患有相同疾病但使用其他公司药物的患者有时被引导离开或被列入等待名单。这些前员工要求不公开他们的名字,因为他们签署了保密协议,或者他们担心来自慈善机构高管的报复。

在2011年,关爱声音为嗜睡症设立了一个基金,Jazz制药公司进行了捐款。根据销售比较药品价格软件的Connecture,Jazz生产的嗜睡症药物Xyrem,自2007年以来价格上涨了超过1000%,现在典型患者每年的费用约为89,000美元。两种当时治疗嗜睡症的药物Provigil和Nuvigil是由一家名为Cephalon的公司生产的,而该公司并不是关爱声音的捐赠者。当嗜睡症患者联系关爱声音时,使用Xyrem的患者通常可以期待迅速获得帮助,前员工表示。使用Provigil或Nuvigil的患者则被转回Cephalon。能够证明Cephalon的基金会拒绝提供帮助的患者将被加入关爱声音的等待名单。一位前经理表示,他不记得有人从等待名单上移除并获得帮助。

在5月10日,Jazz制药公司宣布,司法部已对与该公司支持提供医疗保险患者财务援助的慈善机构相关的文件发出了传票。Jazz的披露特别提到了Xyrem,但没有提供关于哪些与特定慈善机构的关系受到审查的细节。该公司拒绝对此传票发表评论。

目前尚不清楚Jazz为Caring Voice贡献了多少资金,但一位公司发言人确认自2011年以来该公司一直在捐款,并表示公司在决定慈善机构支持哪些患者方面没有角色。在一份电子邮件声明中,Caring Voice的总裁Pam Harris表示,该非营利组织的项目涵盖了各种药物,其工作人员使用统一标准来确定患者获得帮助的资格,无论他们使用哪些药物。“援助的授予与任何捐赠者的利益无关,”Harris说。她拒绝回答其他问题。

今年早些时候,联合支付慈善机构在巴尔的摩的海悦酒店召开了一次会议,他们的工作人员与来自诺华、强生、默克、基因泰克和其他制药公司的代表进行了交流。

一个小组讨论集中在“OIG监督”和“患者援助的意见和发展”上。另一个则集中在“法律和合规考虑”上。第三个讨论了“制造商/基金会关系”。彭博商业周刊不被允许听取会议内容;在签到处,一名会议工作人员告诉记者,即使支付了2399美元的入场费,记者也不受欢迎。

在酒店大堂,行业的创始人Kuhn独自坐着,吃着简单的早餐。他对回答更多问题持谨慎态度,并对访问PSI办公室的请求表示拒绝。他要求保证故事不会损害他所建立的系统。Kuhn说,这些慈善机构“都是完全合法的。”几周前,他在电话中表达了类似的担忧。“我不想看到人们对非营利基金会产生无知的问题,”Kuhn说。

他说,如果政府迫使慈善机构扩大资金以涵盖多种疾病和更多药物,制药公司可能会撤回支持。“一些基金会可能不得不关闭项目,因为它们变得太广泛。”

这是否是因为制药公司不会支持慈善机构,如果他们不能确保自己也在受益?

库恩说:“当然。” “我们生活在一个资本主义社会。每个人都需要赚一点钱。”

为什么药品价格不断上涨?