大型企业在2024年面临一场无法取胜的选举-彭博社

Adrian Wooldridge

对于商业来说,哪一个是两害相权取其轻?

对于商业来说,哪一个是两害相权取其轻?

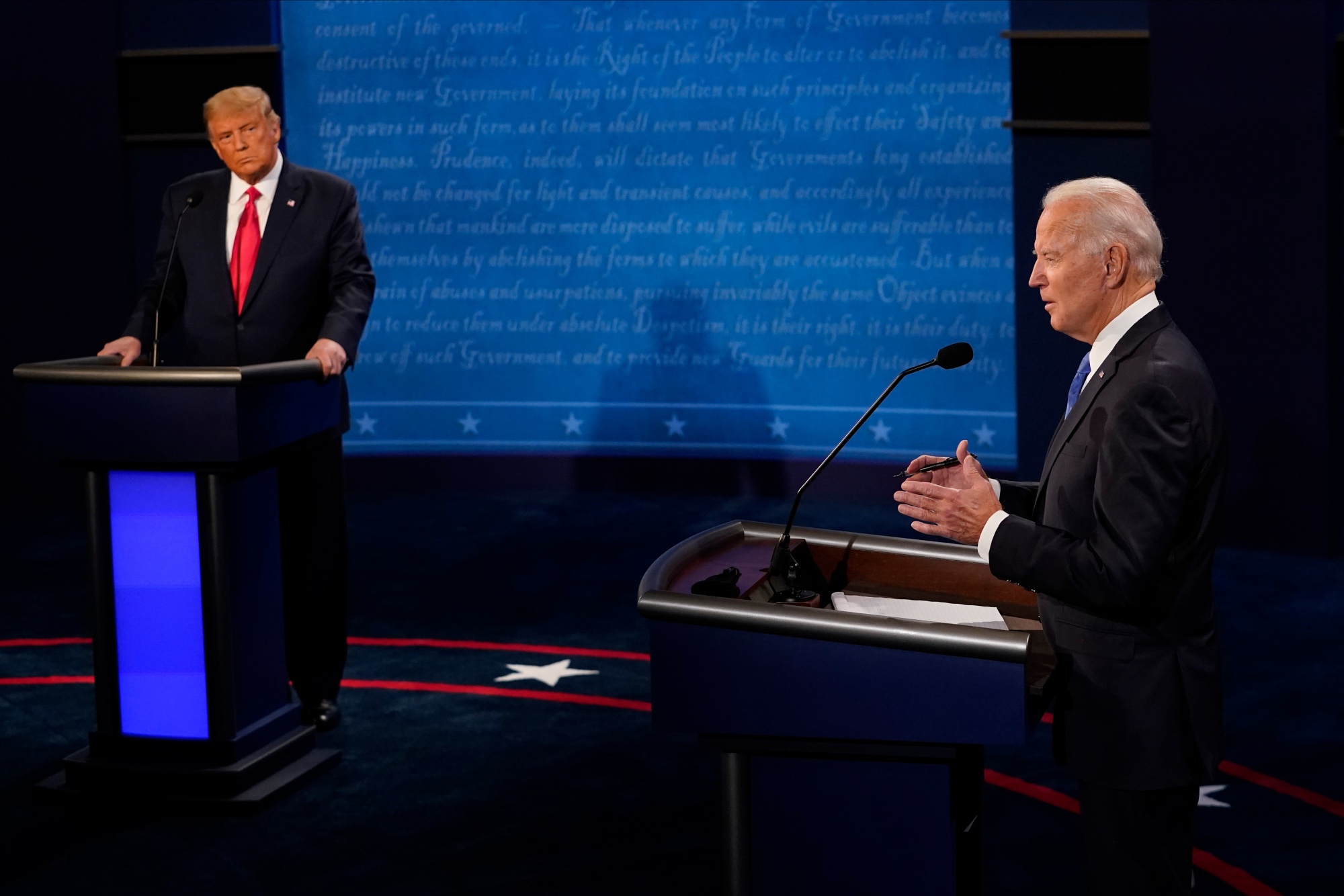

摄影师:Morry Gash-Pool/Getty Images

卡尔·马克思最大的错误在于高估了资本家阶级的权力和狡诈。马克思认为国家不过是统治阶级的执行委员会,政客们不过是资本主义力量的玩物。不论愚昧的群众投票给谁,无论是自由派的杜迪尔迪还是保守派的杜姆迪姆,他们最终都得到了全球资本的代理人。

要是真的能这样就好了!在2024年的美国总统选举中,商业精英面临着两种对全球资本主义的威胁。唐纳德·特朗普无疑是最大的威胁,他是一个多次违法的罪犯(目前有91项重罪),无论走到哪里都带来混乱,并向外国独裁者示好。他很可能会对保障战后资本主义秩序成功的全球防务和贸易架构(北约和世界贸易组织)造成毁灭性打击。

对许多企业高管来说,乔·拜登只是相对于肺炎而言比肺气肿好一些。他是数十年来最亲工会的美国总统,去年9月他成为第一位加入抗议队伍的总统,他是在密歇根州底特律这样做的。他的国家安全顾问杰克·沙利文和贸易代表凯瑟琳·泰正在引入全球贸易的新测试,对工人友好。他的政府支持以“国家安全”为由慢慢推进日本制铁公司收购美国钢铁的计划,这是一笔看似有利的交易,涉及到美国最亲密的盟友之一。他的政府低层管理人员中充斥着对商业持怀疑态度的年轻火热分子,特别是在并购方面:去年7月,前美国财政部长拉里·萨默斯将政府对并购规则的改革比作“对商业的战争。”同年早些时候,美国商会主席苏珊·克拉克告诉彭博新闻,他们的律师们在打官司方面是多年来最忙碌的。“并不是说我们特别好打官司,”克拉克说。“而是我们感到政府的扩张是真的很大。”

即使涉及“基于规则的国际秩序”,在经济方面,拜登只比自称“关税人”稍微好一点。他通过《CHIPS和科学法案》和《通胀削减法案》策划了一项大规模的关税和补贴计划,而并未费心征求欧盟的意见。拜登的电池补贴使得欧洲汽车公司在欧洲继续生产电动汽车变得不经济。法国总统埃马纽埃尔·马克龙称通胀削减法案对我们的工业是“致命的”,并警告美国存在分裂西方的风险。

马克思所谓的宇宙主宰现在私下里视两位他们认为次等的人为上级。1月6日的愤怒事件后,商界对特朗普的集体评价是“绝不再!”。甚至曾是特朗普盟友的全国制造商协会在当天下午5点过后发布声明,呼吁副总统迈克·彭斯考虑召集内阁依据美国宪法第25修正案罢免特朗普。

但特朗普在爱荷华州党内初选中击败对手后,“绝不再”立刻被打破。摩根大通公司老板杰米·戴蒙在达沃斯发表讲话,商界精英们本应在那里瓜分世界,但他却批评“对MAGA的负面言论”。他宣称特朗普在过去几年中关于最重要议题(北约、移民、中国)“在某种程度上是正确的”。他表示“他在相当大程度上促进了经济增长;税收改革奏效了。”同样地,商界在拜登的第一任期里抱怨他的年龄、副总统人选和反商业议程,直到他明确表示决心竞选连任时才纷纷改变立场。

这种拍马屁的行为证明,商界对短期利益比对自由市场体系的长期利益更感兴趣。在特朗普的第一个任期内,商界人士容忍了他令人震惊的行为,因为他通过削减企业税和降低最高所得税率来填满了他们的口袋。随着选举活动的展开,商界将几乎完全根据各自的利益而不是原则进行分裂 —— 化石燃料公司和家族公司(特别是在南方)将热情支持特朗普,而科技公司和好莱坞将支持拜登。其他人将低调行事,并向两边都提供支持,以期与无论谁赢得总统大选都保持关系。

拍马屁也证明了商界相对于两党已经失去了权力。在上世纪90年代,马克思关于执行委员会的论点有些道理:共和党和民主党都竞相制定亲商业的纲领。但自那时起,两党都加强了他们的反商业信誉。

最令人惊讶的变化出现在共和党一边。特朗普的共和党自豪地拥有一批政客,如马可·鲁比奥和J.D.范斯,以及智囊团,如美国罗盘和(在某些情绪下)曼哈顿研究所,他们主张更加亲工人的共和主义风格。拜登的政治更多地借鉴于富兰克林·德拉诺·罗斯福,而不是比尔·克林顿。

对所有这些的明显反对意见是,商界在这两位领导人的领导下都过得很好:美国经济正在蓬勃发展,与欧洲相比,通货膨胀率低,失业率低,股市创下历史新高。从商界的角度来看,如果股东们高兴,谁会在乎一些尖酸的话语或一些不稳定的行为呢?这忽略了三件事。第一,商界不能再像过去那样对持续的亲商业政策视而不见。共和党可以随心所欲地释放反“唤醒”力量(百威啤酒的困境仍然历历在目),而民主党可以释放大工会或反垄断活动人士。亲商业政策取决于良好的行为、慷慨的资金和领导者的心血。

第二个问题是,特朗普第二任期和拜登第二任期都可能对商业造成比特朗普第一任期和拜登第一任期更糟糕的影响。特朗普将被一群真正的信徒包围,他们有详细的计划,要加倍他的第一任期政策,对所有进口商品征收基准10%的关税,抓捕和驱逐数百万非法移民,并进一步削减税收。特朗普的赤字资助的减税和关税组合这一次更有可能引发通货膨胀,特别是如果伴随着大规模驱逐行动。真正危险政策的可能性,比如退出北约或世贸组织,也会更大。年迈的乔·拜登将不太能够约束他党内左翼,而2020年上任时那位精力充沛的78岁总统。

所有这些危险都是有可能的。詹姆斯·麦迪逊特意设计宪法,以防止暴民掠夺商业精英的财富,这些制衡措施仍然存在。例如,拜登可能面临共和党控制的参议院和众议院。但这些限制足够吗?例如,特朗普在传统基金会的支持者已经制定了一项蓝图,将权力集中在总统手中,而这位总统告诉他的MAGA粉丝“我是你们的报应。”拜登很可能会被副总统卡玛拉·哈里斯取代,她在参议院和白宫的不令人印象深刻的记录已经让她党内的一些重要人物感到担忧,华盛顿邮报等媒体也出现了标题为“民主党对卡玛拉·哈里斯的奇怪回答。”还有一个问题是,未曾出现的问题:特朗普和拜登都没有提出可信的政策来解决美国的联邦债务问题,目前已经达到34万亿美元,每年增长2万亿美元以上,威胁着美国和全球经济的健康。

第三个反对意见是,资本主义是一个全球系统,而白宫无能的最沉重代价可能会在美国以外承受。在最好的情况下,欧洲企业将不得不应对高甚至上升的关税。在最坏的情况下,他们将不得不应对美国退出北约或世贸组织所带来的混乱。爵士时代的阴影笼罩着世界:美国经济蓬勃发展,受到目光短浅的美国优先商业利益的欢呼,最终不仅导致了华尔街崩盘,还导致了不稳定和独裁在世界其他地方的蔓延。

亚当·斯密和约瑟夫·熊彼特比马克思更加现实。斯密认为资本家是短期行为者,除了密谋反对公众外,他们从不聚集在一起。熊彼特则认为他们是白痴天才,可能在建立企业方面很出色,但在处理政治问题时经常是愚蠢的。目前尚不清楚谁能拯救我们免受似乎正在酝酿的麻烦世界。但任何指望商业精英来扮演这一角色的人都在犯一个危险的错误。

更多来自彭博观点:

想要更多彭博观点吗?OPIN <GO>。或者您可以订阅 我们的每日新闻简报**。**