商业的宿敌_风闻

来者建强-仁者见智1小时前

商业和战争,据说是人类所从事的两项最大投机事业。在苛求一个人花费大量时间、精力与专业知识去决断机遇和竞争优势方面,“没有硝烟的战争”所冒风险估计要更大些。从这个意义上来讲,商业及其从事者的敌人可谓是埋伏十面。

因此,不难理解,时至今日有些对市场制度刻骨的偏见,并不完全是认识论、方法论,理性和科学上的问题,它简直是出自一种源远流长的、隐晦曲折的厌恶。

东方早期文明的经典之作《周易》对此类隐晦就有所体现。《周易》第三十九卦曰“蹇卦”,用现代的话说就是“行路难”。此卦下艮上坎,艮为山,坎为水,乃山水之象。坎为险,艮又为止,万水千山,遇险辄止,不得行,乃难行之象。

卦辞曰“王臣蹇蹇,匪躬之故”,直译是“王臣行路难,不是现在难”。“王臣”冒险所谓何事?此处却保持神秘,后世的研究者似乎对此也捉摸不透。若非后面的卦辞还有“大蹇朋来”(道路险阻常与货利成正比)一句,很难让人相信这位比“凿通西域”的张骞早了一千年的周王特使出行是为了搞好对外通商和友好关系的。

《周易》占往之辞最多,64卦有36卦讲往,占一半以上,其中有明确为出师征战而占吉凶的,也有为出门迎亲而占的,却不能明言远行贸货赢利而占的。

不过,我们现在能够从另一个角度理解了,商场如战场,作为一个商人,假设他将如何及在何处弄到一种价廉物美商品的秘密公之于众,他的竞争对手们势必立即起而效尤,他的一切努力也就一钱不值了。

对贸易的环境和条件感到害怕的也不光是东方先人。在欧亚大陆的另一端,英国古典经济学家伯纳德·曼德维尔(Bernard Mandeville,1670—1733)曾谈到,当他需要飘洋过海,需要去经受不同气候条件的考验,需要去别国就其援助进行答谢,从而感到某种潜在的风险,感到某种飘忽不定的前景时,他也战栗不已。

确实,对那些身处其中的人来说,对那些知难而返的人来说,当他们意识到成功在于努力,而对这种努力的结果又无法确知,或是无法控制,他们又怎能不心烦意乱,消沉气馁呢?

正如《周易》专卜财运的第四十五卦——“萃卦”所指,财运有赔有赚,经商者有“一握为笑”的,也有一夜血亏的,喜忧参半。作者很鸡汤地说,人总有不顺心的时候,哭完了,还得笑。然而,现实总比想象的更残酷。

自中世纪以来,正是在世界各地弥漫的这种疑虑和恐惧,致使苦行僧那样的凡夫俗子将商业不仅仅看作是与物质生产截然不同的东西,看作是混乱、多余的环节,看作是方法论上的大失误,而且可以说,商业本身似乎就是狡诈阴险、低级下流的活动,是为世人所不齿的勾当。

纵观东西方的社会历史,商人的形象常常是不光彩的、遭人鄙弃的,贱买贵卖被看作是最根本的不忠。商人的行为与早先氏族群落中形成的关系模式是格格不入的。美国传奇作家埃里克·霍弗(Eric Hoffer,1902—1983)说过:“历史文牍流露的对商人的仇视,简直与文牍的历史一样久远、古老”。

此种世风的形成,原因众多,形式各异。从早期历史来看,商人往往被拒之于社会团体门外。当然,遭此际遇也不光是商人。甚至一些手工匠人,尤其是铁匠,由于被农夫和牧人疑为巫术,也常常只好狼藉徘徊于村落之外。

铁匠凭借“魔法”改变了某种物质的形态,从相似的意义上说,商人也是如此。在那些凡夫俗子们看来,商人编织操纵的关系网络简直是令人感到不可思议的,令人油然畏惧。正如广为人知的,西汉武帝初年的“郭解之死”,游侠中的大富豪郭解恐怕正死于这种难言之瘾。

一般而言,商人通过改变商品的价值,也在从事某种非物质性转换。在数量不变的情况下,一种商品满足人们需要的功用怎么会变化呢?正是商人,以某种人们看不见、猜不透的方式产生了这种变化,他们也就理所当然地被置于业已建立的地位与尊严等级序列的最底层。

古罗马时代地中海商人

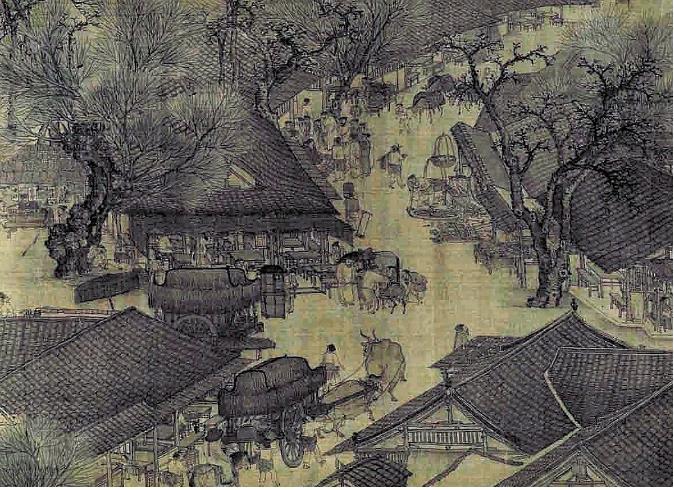

及至封建时代,商品贸易仍然是一项等而下之的活动,因为知识在一些小城镇以外,商人与手工匠人的人身财物安全,还得求助于那些武刀弄剑把持通关大道的底层人物的保护,只有依靠职业武人的保护,商业才能有所发展,关于这点,我们不仅在《清明上河图》中可以看到,在小说《水浒传》中也可以读到;职业武人凭恃的是强悍有力的体魄,作为交换条件,他们反过来也就要求高社会地位与高水准生活。当情况开始发生变化时,这种状态在封建势力的残余——地方保护主义强大的地区仍然一如既往。

商业活动确实常常被裹以神秘色彩,那么商人遭到鄙弃是用不着大惊小怪的。“商业的神秘性”在于利用别人所缺乏的知识得到某种东西,这些知识包括要懂得奇风异俗,要入乡随俗,甚至要敢于深入富于传奇色彩的未知领域冒险。没有支出,没有物质创造,仅仅通过对现存事物的重新调配就能增加财富,这项活动不能不看作是充满了巫术的浪漫意味。

与这种先入之见密切相关的,是人们对物质性努力、对肌肉运动和“额上汗水”的强调。体魄力量及其常见工具和武器的使用,不仅是可考察的,而且是实实在在的。这些东西没有任何神秘性可言,即使对那些缺乏武器和工具的人来说,事情也依然是这样。

物质性的力量值得崇尚和颂扬这一信念早在封建时代到来之前就已确立了,它也是某些小团体遗传本能的一部分,并在农夫、牧人、武士甚至一些家庭手工业者的血液中流淌不息。人们能够看到的,是农夫和匠人的物质性努力怎样增加了有用物品的总和,从而对财富和权力的差别,他们也能根据公认的原因有条有理地说出个所以然来。

因此,随着原始人类的进化,在权力与技能的争斗中,通过有形力量强弱的比较,人类最初推崇的是这种有形的竞争。但是,一旦看不见、摸不着的知识作为一个因子加入竞争,由于知识并非人人具有,事实上也不可能人人掌握,早先人类的和谐感、公平感便立刻烟消云散了。

加入知识因子之后的竞争既威胁到人们的团结,也威胁到对公认目标的追逐。当然,从扩展秩序的观点看来,这样一种反动未免显得相当自私,或者说,它也是强调群体团结高于个人利益的群体自私行为的一种表现。

*清明上河图,*局部

这种观点到19世纪仍风靡全世界。曾在知识界很具影响力的苏格兰历史学家托马斯·卡莱尔(1795-1881)鼓吹“唯有劳动崇高”的论调时,他津津乐道的显然是物质性的成果。对他来说,正如卡尔-马克思所坚持的那样,唯有劳动才是财富的真正源泉。这种偏颇观点今天却已经黯然无光,甚至完全被倒挂了起来。

虽然我们从本能出发,仍看重与人类体力技能相关的生产力的某个方面,但它在社会劳动中所起的作用确实越来越小了。就能力而言,不再意味着拳头即公理。当然,我们还需要有一些体魄强健的个体,但他们毕竟已只是一些日益分化的专业小团体中的一分子。唯有在个别原始性的事务中,体魄强健才仍居统治地位。

不管经商是否被看作是一项正经职业,它毕竟通过人脑而不是人体肌肉的活动,既为个人也为集体造就了滚滚财源。仅仅通过贸物易手就能使所有参加者从中渔利,而且这种获利并不意味着以牺牲其他人的利益(或称剥削)为代价,仅凭人类直觉,这确实是从古至今都难令人相信的。

由于以上种种缘由,在许多人看来,商业贸易过程中的智力劳动即便不是巫术,也仍然是为人不齿的雕虫小技,或者说,也仍然是一些阴谋诡计。由此获得的财富与其说是论功行赏(如以体力劳动为基础的奖赏)的结果,还不如说是靠的是猎人或渔夫般的运气。

但是,如果连通过“重新调配”而获得财富的行为也使人大感不解,那么商人搜集信息的活动就更会让人疑窦丛生了。只要经过耐心细致的解释,现在即便是外行,也会承认包含在商品交易过程中的运输(物流)至少部分地是生产性行为。

商人遭驱逐,文艺复兴时期油画

举例来说,我们指出许多产品只有通过将相距广袤的物品进行组合才能制造出来这一事实,那种认为商业仅是转手物资而已的观点就会不攻自破。而且,这些物品的相当价格并不依其各种组分的属而定,而是依其在一定距离上可得到的数量而定。

进一步地说,原材料与半成品的交易乃是终极产品自然数量增加的首要条件,终极产品只有在得到零星分散的各种原材料之后才可能制造出来。有些需要特定地点提供资源的特定产品的产量,往往又依赖于另一种物品的产量,而这种物品完全可能要走遍天涯海角才能购到。所以说,正是商业为物质性生产创造了有力也有利的前提。

这种生产,或者说这项各种物品组合成产品的工作又依赖于对广为分散的、千变万化的信息的准确把握,这一点虽然还有些难以理解,但对那些真正懂得生产过程的人来说,这已经是不言自明的公理了。因为正是在这一过程中,商业创造和指导着物质生产,而物质生产又随时受制于有关各地各商品相对稀缺的信息。当然,如果政治家们说生产的分工将带来了一种新的经济秩序,那得另当别论了。

总而言之,人类对商业经营行为的长期蔑视也许最初仅仅是出于无知,出于理性的缺陷,但实际上它也混杂有人类对未知事物的恐惧情绪。这就是对神秘的超自然力量的恐惧,对深入我们机体的知识本身的恐惧,也是对《创世纪》一书开宗明义就谈到人类被逐出伊甸园的故事的记忆上的恐惧。

可以说,人类一切迷信行为,正是依靠这种恐惧,才得以维持的。“恐惧的力量也许是很强大的,但它毕竟是没有根基的。”(完)